ChongMingS.COM崇明網訊 國慶節開始前,杭州市民的朋友圈被一項名為“澆灌平安樹”的“秋假作業”刷屏了。作業一出,便引來一些家長吐槽:這樣“花樣”的假期作業究竟有什么意義?

奇葩作業刷爆朋友圈

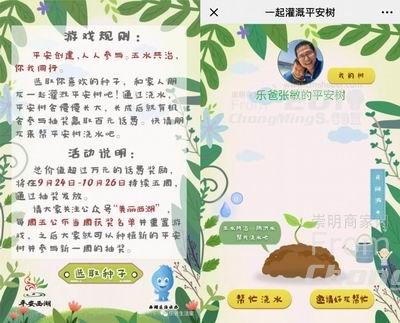

這項“澆灌平安樹”的作業實際是一款網絡H5游戲,參與者需要發朋友圈,邀請好友為自己的小樹澆水,完成活動的人可以嘗到抽獎贏話費的甜頭。

收到這項“作業”的是杭州市西湖區的小學生。家長們要做的,不僅是在朋友圈發動群眾幫忙“澆水”。在杭州西湖區某小學生的“活動單”上就標明:家長完成“澆灌”任務后,還得把結果頁面截屏提交給班主任。

由于這項“作業”需用網絡完成,而大部分小學生并沒有配備手機等電子設備,因此,作業的任務自然就攤到家長的頭上。許多家長們為此不得不在朋友圈刷屏“澆水”,忙活好幾個晚上。對此,有家長表示,“澆灌平安樹”并不能讓孩子寓教于樂,而“抽萬元話費”的形式,則有利用學生吸粉增流量之嫌。

面對疑慮,杭州市西湖區教育局曾有工作人員出面表示,傳達學校布置“澆水”作業,初衷是為了學生能夠多參與社會活動,提升文明素養,但并不是強制要求必須完成的。另外,參與此項活動,無須關注公眾號,并非為了“吸粉”。

花樣頻出家長有苦難言

如今,從幼兒園到小學,一些家長吐槽各類花樣作業。一些學校以各種高難度的作業彰顯“特色”,家長有苦無處說。

“有些創新的作業只是由家長動手做,或者讓孩子無從著手,恐怕就失去了作業本身的意義。”家住杭州市江干區的學生家長葉女士表示。

在浙江省社會學會會長楊建華看來,一些“花樣作業”忽視甚至背離了孩子們的身心發展規律,沒有顧及孩子們的興趣與個體技能的培養。

另一方面,花樣作業所帶來的話題度,一定程度上也反映了家校關系間的矛盾。在資深教育工作者夏春高看來,當少數教師在布置作業時過于“隨意”,當家庭作業成為“家長作業”,學校和家長在教育孩子間的隔閡感便不斷拉大。

楊建華表示,學校布置作業要符合孩子的年齡特點和成長規律。家長要成為孩子作業的“監督者”和“裁判員”,而非“操盤手”。作業要“靈活”地做,其方式和成效應由老師和家長共同評判和裁定,彰顯“作業”真正的意義。

網友回復