ChongMingS.COM崇明網訊 “一個書店,就是一座城市,我們日臻完美的精神自我,居住其中。”

“現在這個行業幾乎沒有談資,不再有鋒芒,好似一潭靜水,無聲無息,平庸,沒有亮點,讓我略感振奮的是我知道書店能夠并且已經生存下來,它只不過是在三千年間變化非常緩慢而已。這倒是逛書店的一個樂趣,驗證了最簡單的事物是最恒久的。”

——《書店的燈光》,曾在書店工作17年的美國作家劉易斯·布茲比

夜上海是什么模樣?“華燈起,車聲響,歌舞升平”?并非全部。每每入夜,總有這樣一群人,他們職業各異、愛好不同,卻都在城市中尋找一個安靜的角落,徹夜沉醉在書的馨香中。

也不僅僅在上海。當國家陸續出臺一系列對實體書店的扶持政策,當北京第一家24小時書店三聯韜奮去年正式開業,當現今各地漸次誕生“24小時書店”,深夜閱讀的文化現象悄然萌生。

而在上海,首家24小時不打烊、已運行3年多的大眾書局,正是我們持續一個月觀察的夜讀樣本。

暮色漸濃書店里的238盞燈

位于二樓且缺少窗子的大眾書局是一個與星辰日月相隔離的場所,屋頂24小時亮著的166盞小燈、6盞吊燈、18盞煤油燈以及48條燈管,讓人實在難以根據書店內的光線來判斷時間。不過,當門口半透明的塑料簾子很少再因為反復的掀起、落下而來回碰撞,當書店里無線網絡的速度的數量級從1位升為3位,當印在木質地板上咯吱吱的腳步聲成了打破周遭寂靜的唯一聲源時,你就知道,夜已經深了。

夜里10時過后,福州路上的大眾書局正式進入深夜經營,原本4扇開著的門也只剩下了一扇。晚9時30分準時開始上班的值班店員小張開始將幾個宣傳新書的易拉寶挪到那僅剩的一扇門的左側,擋住其余已上了鎖的門,隨后又拉了一張閑置的桌子斜放在門口,使之留出一小段距離以保證進出暢通,自己則靠坐在不遠處的一張藤椅上,手里拿著上次夜班理貨時“相中”的書,聽到聲音就會抬眼看看那偶爾才被掀起的已不再透明的門簾。

社科區的書架邊倚著身材嬌小的珠海女孩小陳,來旅游的她“誤入”此地,索性就呆到了深夜。她一頭抵在書架上,一邊拿起書架上的書,遇到感興趣卻沒開封的書便趁人不備迅速撕下書的塑封,然后團成一團塞在書架后面。

自稱不羈愛自由的楊先生身著黑衣、反戴印有骷髏頭的黑色帽子,面前只放著兩本比磚頭還厚的《漢語成語大詞典》——這是他自2013年起第N次深夜在此讀詞典了。

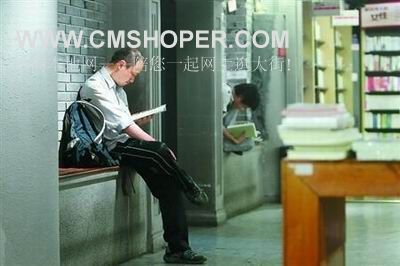

從安徽農村來上海打工的女孩小宮是夜間書店中唯一一位坐在地板上讀書的——盡管供休息的座椅離她只有三步之遙,但身著紫色運動服、背著黑色大書包的她還是習慣于隨意坐在地上,腿蜷縮在身體一側,上身靠在書架上,雙手捧著一本張愛玲或汪曾祺,疲憊而又專注地看著。

書店中還有一些身份各異的人,比如深夜睡不著覺而只身來夜讀到黎明的大學生、因加班過久而錯過末班地鐵無奈來過夜的年輕白領……他們或伴著一杯咖啡安靜看書,或徘徊于各個書架間上上下下地打量著書脊。

深夜有多漫長?記者蹲點的一個月,數清了書店屋頂的238盞燈。

在過去的這3年多里,這238盞燈曾見證過無數深夜閱讀的身影。在這些夜讀人眼中,白天的書店更像一個嘈雜、擁擠的圖書超市。而到了夜里,“深夜”、“書籍”、“獨處”這3個詞碰撞在一起,就發生了奇妙的化學反應,在喧鬧的城市中,于他們而言簡直是一種奢侈。

子夜時分奢侈的安靜

安靜也成了一種奢侈——20歲的程霞(化名)就這么認為。這位皮膚白皙、穿著水墨般質感長裙的寧波女孩來上海赴約看朋友的畫展。結束之后,她和無數來上海的觀光客一樣,來到了上海的地標之一:人民廣場。

站在人民廣場,她突然想要逃離。熙熙攘攘的人群讓她心煩,于是,來到大眾書局,找到最里面一個不引人注意的角落,讀起了書。為了不被打擾,她特地將手機調至飛行模式。從夜里9時到凌晨4時,她已經讀完了包括高曉松雜文集在內的3本書。

安靜的環境,不受限制地讀書,是她許久未曾經歷的“奢侈”。

英語專業的她,每天的生活被翻譯、學習和社團活動切割得七零八落,一個多月都沒能靜下心讀書。所以這次前來簡直是一次釋放,讓她體味到一種久違了的“如饑似渴”。

這種“奢侈”般的感覺也吸引了馬阿姨“有家不回”前來夜讀。馬阿姨有著多數上海阿姨所共有的外在特征:燙發,眼神犀利,走起路來步履匆匆,精力充沛,看不出已年近花甲。

生長于書香門第的她對于讀書環境的要求有一種“執念”,“看書也要氛圍的”。一次,在參加思南公館讀書會時,她皺著眉頭抱怨有人“穿拖鞋還來什么讀書會!”她的最愛是曾經坐落于南京西路的原上海圖書館,多年前在那閱讀被她奉為“法國大餐”的外國名著讓她至今難忘。而電子書,在她看來僅僅是快餐。

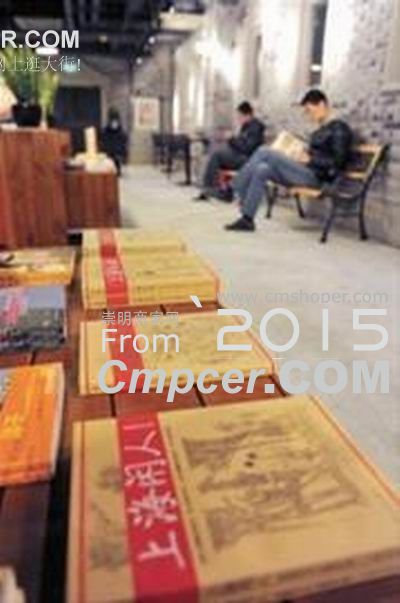

創意的產生也需要一種安靜的氛圍,所以從事網站平面設計工作的Talen和李俊特地在子夜時分來尋找靈感。Talen今年35歲,戴黑框眼鏡,穿緊身牛仔褲。李俊于1990年出生,剛入社會工作兩年,穿著打扮還像學生,言語不多,雖是Talen的合作伙伴,卻更像是他的徒弟。

對于他們而言,“白天人雜,東一句西一句”,夜晚才是靈感爆發的時間。為了找尋靈感,他們也曾半夜逛七寶老街,周圍一片安靜,只有兩人的聊天聲,而在這樣天馬行空的聊天中,靈感就產生了。大眾書局是他們新近開發的靈感寶地。

如果很直白地問這些夜讀人為什么選擇在深夜來書店,他們中一半人的回答是偶然為之,比如趕不上地鐵迫不得已才來過夜;而另一半人的答案則是“習慣使然”,家住附近的55歲的張先生近年來一直把夜間逛書店當成習慣,“就像女孩子喜歡逛商場一樣”。

而多數的習慣使然也是在多次“偶然”中漸漸形成的。在上海理工大學讀大三的小王就是如此。早在2012年,剛上大學的他就已經知道大眾書局是一家24小時書店,但他當時只是在白天偶爾來逛逛。一次他到福州路辦事,晚上不想回學校,就跑到大眾書局過夜。他還記得那天晚上并沒怎么看書,只是躺在木凳子上呼呼大睡。后來再去則純粹是因為想騎車了。這位平頭、黝黑、戴著圓形黑框眼鏡的男孩的最大愛好就是騎行,平常騎著單車穿梭于上海各處或更遠的地方。一次,他隨意把終點設在距學校11公里的大眾書局,到書店后覺得看看書也挺好。

慢慢地,一種“熟悉感”油然而生,他在夜晚想騎車的時候,就半夜從學校騎行1個小時到大眾書局,然后讀書到天明。如今,這已演變成一種習慣。

凌晨三時與蹭睡者的斗爭

大眾書局的工作人員都對一位每夜都來、但行為有些怪異的老人印象深刻。“他一定會來”,這句話在2分鐘內被店員小張用極其肯定的口吻強調了5次。小張的話果然應驗,12時剛過,門簾掀起,走進一位老人:身材枯瘦,面頰凹陷,臉上布滿皺紋,戴著一副古板的眼鏡,看東西時呆呆的,褪了色的藍紫色舊式工裝像是掛在身上。他總是背著雙手、駝著背、拖著腳步,沿著書店的每個書架走一圈,時不時抽出一本,一邊喃喃自語,發出些評論,遇見店員就會粗著嗓子強調一句“我是辦了會員卡的”,仿佛每次說話都調動起胸腔內的所有氣力。

他姓章。章老先生如此在意的會員卡,是來大眾書局夜讀的通行證。今年1月末,6張一模一樣的告示被貼在了大眾書局的墻面和立柱上,上書:“自2015年2月1日起,本店夜間限定只為大眾書局持卡會員開放,不便之處敬請諒解。”據大眾書局的總經理助理董諶谞介紹,此舉意在通過提高“門檻”將一些蹭睡者拒之門外。

實際上,這并不是大眾書局第一次針對蹭睡者采取應對措施。早在2012年11月初,該店就推出了“夜間閱讀卡”,要求晚上10時以后進入大眾書局的讀者,無論是否大眾書局的會員,都要憑借有效證件或會員卡辦理此卡才能在店內晚間時段讀書;通過實名登記每位夜讀讀者,從管理上隔絕安全隱患。

然而,此舉收效甚微,流浪漢、醉漢蹭睡的事仍不少發生。配合者趕一趕就走,頑固者還非得警察親臨現場才行——打電話報警的事,在夜間值班店員小王工作的短短幾個月內就遇到過三五次。此外,偷書也是讓書店最為頭痛的事之一,而深夜又給竊賊提供了絕佳的掩護,一位讀者曾在今年年初的某夜親睹一男一女偷藏了40多本總價上千元的書試圖離開,最終落入法網。

現今,理論上來說,辦理一張99元的會員卡才能成為“夜讀人”。但實際上,“規矩是死的,人是活的”,夜間店員對于準入的管控“留有余地”,對待讀者和蹭睡者并不一視同仁,按照店員自己的話說,他們“會看人”,明辨“真正看書的人”和“假裝看書的人”:比如說同樣是睡著了,有些人是看書看累了才趴在桌上休息;而有些人則明顯就是躺上去專程來睡覺的。

然而,不管是否讀書,鮮有夜來者能堅持整晚不眠。凌晨2時至3時,困意漸漸彌漫了整個書店,“坐墊保衛戰”成了大家入眠的前奏。半夜以后,由于管制較松,大部分讀者都會離開書店里散布各處的長椅,向書店中心的咖啡吧靠攏,因為那里匯聚著整個書店最舒服的座位——先到者可以占領沙發,而后來者能找到帶靠背的藤椅也不錯。而相對于咖啡吧里的60把椅子,只有沙發才配備的紫色坐墊才是真正的稀缺品——不少人都需要不止一個坐墊墊在頭下、腰下和蓋在身上。于是,2時30分左右,會隔三差五地有人從座位上起身,穿梭在各個沙發間搜尋多余的墊子,所以有些人起身上個廁所的工夫就會發現自己辛苦“攢”的墊子不見蹤影。面對此景,很多人只能自認倒霉,搖搖頭后尋找其他目標;也有的人眼尖,會一眼發現那個拿走自己墊子還沒有安頓好的家伙,立刻疾走過去“奪回”,還會“贈送”對方一個狠狠的白眼。

在通宵不滅的燈下坐在椅子上睡覺顯然不是一件舒服的事,不過有些常來“蹭睡”的顧客卻深諳“睡覺策略”。搶先占據沙發后,他們往往會嫻熟地將并排放置的兩個沙發,相對拼接起來,構成一個加長版“嬰兒床”,并將幾個墊子疊放在一端充當枕頭,之后蜷縮身體躺入其間,將包抱在懷里,蓋著外套入睡——這樣的簡易“睡床”多的時候能達到7張——幾乎擺滿了整個咖啡吧。

黎明之前興起之后的困境

深夜前來只為讀書的真正讀者確實不多。

大眾書局,從高層到店員,每個人對夜間書店人數的估計都不同。店員小張的印象里,深夜前來書店的人少時十多位,多則二三十;然而在“工齡”更長的小王眼里,晚上這里實在沒什么人,“一只手就能數得過來”。從記者蹲點一個月來看,小張的話更靠譜。周六晚上10時過后,店里的人數就一直維持在20人左右,即便是過了午夜,人數也維持在15人左右;工作日晚上10人以上則是常態。不過這些人中,“讀者”的人數還真是“一只手就能數得完”——真正在看書的不過四五人,其余的大多是蜷縮在椅子上的“手機黨”。他們多獨自坐在咖啡吧,點一杯咖啡,把包抱在懷里,蹭著免費的網絡,或看劇,或刷微信。放眼望去,咖啡吧附近的小圓桌幾乎被悉數占滿,18盞復古的“煤油燈”下,亮光點點,全都是亮著的手機屏幕。

深夜讀者寥寥及其帶來的入不敷出,是全國各地24小時書店的共同難題。許多人因此對24小時書店存在的意義懷疑不已。

2014年起,24小時書店在各地興起。當年4月23日,世界讀書日當天,北京三聯韜奮書店24小時書店的正式掛牌營業成了一個分水嶺;在之后的8個月里,全國近半省份外加直轄市重慶,總共12家24小時書店陸續開設。而到了2015年,這個數目增加到了14家,另有更多24小時書店被提上了日程。

然而開設不久之后,媒體再次探訪這些深夜書店,發現冷冷清清成了常態,于是“困境”、“尷尬”成了熱潮過后下一輪的關鍵詞,個別書店的24小時經營甚至只維持了幾個月就匆匆夭折。

如何讓“創業易、守業難”的24小時書店持續經營,不再曇花一現?

現今已堅持3年多的大眾書局給出的答案在于經營態度:開24小時書店就像是生小孩,生下來就要對孩子負責,要注重生完以后很長時間的培育過程。

“24小時,其實就是讓讀者安心,你晚一點來沒關系,因為它一直開在那里。讀者會有一種‘家里有糧,心中不慌’的感覺,就是我知道有24小時書店,如果我哪天晚上想買書了,而別的地方找不到,就可以來這里。”董諶谞說,大眾書局希望能夠“倡導全民閱讀”,而倡導過程中,市場是需要帶動的。

你來或不來,無論夜里何時來,靜靜守候的238盞燈一直亮在那里。這是24小時書店必須面對的生存挑戰,卻也是其存在于繁華城市里的獨特意義。

網友回復