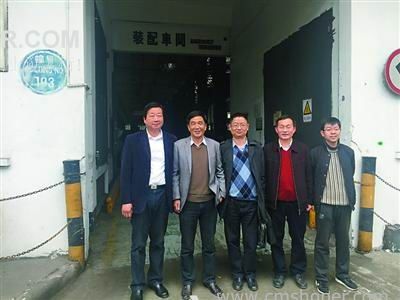

ChongMingS.COM崇明網訊 據東方網4月7日消息:昨天,在楊浦區國定東路303號,一群身姿不太矯健、面容略顯滄桑的“5060后”在寫有“裝配車間”四個大字的廠房門口相聚。

近鄉情怯,徘徊不前。他們曾在這里奮斗了二三十年,然而如今的廠房里再也沒有熟悉的生產線、設備、工人。這個車間創造了紅極一時的上海牌拖拉機,誕生了唯一一次出現在國慶大閱兵上的拖拉機。時代巨變,品牌淪陷,去年全廠375個員工被遣散。倉庫里,車頭寫有“上海”兩個字的拖拉機僅剩一臺。

相聚是為了重生。聽說有企業想復活上海牌拖拉機,這群人的心又活了。他們說,一輩子就做這一件事,想把它做好。阿拉上海人要再造一個上海牌。

12年合資路崎嶇不平

“上海牌想當年真是輝煌,自行車、縫紉機、手表、電風扇……哪一個不是響當當銷遍全國,別看拖拉機是一個冷門的農機品牌,當初廠房的2號門這里,都是排著隊扛幾麻袋的錢來訂購的。”1976年進廠的唐家明說起這些,聲音都有點抖。“最好的辰光,一年賣2萬多臺,年均銷量一般都在萬臺左右,其中的經典機型50馬力輪式拖拉機占據全國市場的90%以上。”

2002年,老品牌迎來了新主人——意大利紐荷蘭有限公司,外方持有60%股份,中方占40%,是當時國內合資規模最大的農機項目。“合資以來,公司少有贏利,市場份額逐年下滑。上海牌拖拉機自己的經銷渠道也被慢慢納入到紐荷蘭體系中,外方把資源更多投向自己獨資的哈爾濱工廠上了。”

對于這群為上海牌拖拉機奮斗了二三十年的職工來說,2014年6月30日,是個想起來就會隱隱作痛的日子,那一天生產線關停全面停產。

誰對老品牌志在必得?

停產沒多久,殷光華的家里來了位客人。“她是上海牌拖拉機的經銷商,土生土長的上海人,跟我們合作有26年了,對這個品牌也有很深的情結。”對方單刀直入地問他,“我要把上海牌再做起來,愿不愿意加入?”

聽到消息,老殷沸騰了,他開始向當年的骨干團隊廣撒“英雄帖”。已經另謀高就的辭掉工作,迅速歸隊,閑賦在家的則開始整理圖紙和資料,還有一批在一線的操作工,短時間內全部聚集起來,等候召喚。“召集令”的發出者叫陳庭軍,一個農機行業的女漢子,不惑之年選擇再次創業。紐荷蘭開始清算資產后,她做了詳細的調研考察,決定參加競拍。競拍只是第一步,更大的困難是拿到品牌授權。“上海牌拖拉機的擁有者股權結構很復雜,有國企、外企、還有兩個上市公司,不是哪一家公司哪一個職能部門能決定的,我們只能一個個溝通,所幸政府部門很支持。”

由于擔心品牌授權拿不下來,她索性和合伙人邵劍梁一鼓作氣買下了閑置的上海向明機械廠,作為品牌備份,并重新翻修,建設崇明基地。另一方面,招兵買馬,網羅核心團隊。峰回路轉,柳暗花明。去年8月,陳庭軍團隊為上海牌拖拉機專門成立的上海錦犁動力科技有限公司競拍獲得4000噸全套生產設備,并獲得“上海”牌輪式拖拉機和“上海”牌內燃機的商標占有使用許可權。不久后,新公司復制的六臺全新上海牌拖拉機從崇明基地誕生,并已出口到秘魯。

盼國貨品牌走向全國

這一路走來,陳庭軍說自己蛻了幾層皮。當初跟她死磕的競爭對手,提出合作,邀請她去湖北京山建廠,他們甚至起好了品牌名稱,叫“紐京”牌。“這一點,我肯定不讓步,要做必須是上海牌。”但此事也為她打開了思路。湖北是農業大省,卻一直沒有一個像樣的農機品牌,當地政府早在兩年前就派人來考察過上海牌拖拉機的生產經營情況。

陳庭軍帶領團隊找當地政府談判,一拍即合,在京山建立了大型農機基地。老員工殷光華動情地說:“就在明天,首批100臺上海牌拖拉機將在京山下線,我們這批老家伙全部要去現場觀禮。”

也有質疑說,大上海還需要區區一個農機品牌嗎?制造業整體形勢欠佳,靠老品牌情懷行得通嗎?陳庭軍顯得十分坦然:“越是低谷,越有機會。上海牌拖拉機是一個國貨品牌,不止是上海人的。只要踏踏實實做制造業,會等到春天的。”

記者手記

昨天下午,站在老廠房,五個老員工對記者細細訴說往事,榮耀和遺憾,五味雜陳。

他們深知,情懷不能當飯吃,要做好一個品牌,縱有滿腔熱情、滿腹經驗,也還不夠。他們迫切想與年輕人切磋交流,在湖北京山、上海崇明兩大基地來回奔走。

重整山河,談何容易,但這份呵護發展老品牌的心氣兒,讓人動容。對中國制造品牌而言,如何在互聯網大潮中保持自己的堅持與個性,是一個值得探索的課題,上海牌拖拉機的前路如何,我們拭目以待。

網友回復